省スペースで見た目も美しい収納を叶える方法として、ニトリのカラーボックスは非常に人気があります。特に横置きにして重ねる使い方は、限られたスペースでも効率的に収納を増やせるため、多くの家庭で取り入れられています。本記事では、カラーボックスを活用する際に役立つ、棚板を増やすDIYアイデアや、引き出し収納としての活用法、仕切りを使った整理整頓のコツなど、実用的な工夫を幅広く紹介します。

また、扉付きの目隠しアレンジや、2段で使用する際の耐荷重に関する注意点、さらにインナーボックスを用いた見せない収納術まで網羅。100均アイテムを使った手軽な固定方法や、安定感を保つための3段重ねの工夫も詳しく解説しています。

横置きにしたときのシンデレラフィットな収納アイテムの選び方や、実用性とデザイン性を兼ね備えた使い方も紹介しますので、カラーボックスをもっと便利に、もっと快適に使いたい方はぜひ参考にしてください。

- ニトリのカラーボックスを横置きで重ねて使う際の固定方法がわかる

- 引き出し収納やインナーボックスを使った整理術がわかる

- 耐荷重や段数ごとの安全な使い方が理解できる

- DIYや100均アイテムを使ったアレンジ方法が学べる

ニトリのカラーボックスを横置きで重ねる固定収納

ニトリ・公式

- 棚板を増やすDIYアイデア

- 横置きでカラーボックスを重ねるコツ

- 引き出し収納にする方法

- カラーボックスに仕切りを設ける工夫

- 扉付きで目隠し収納に

- 2段に重ねたときの耐荷重について

棚板を増やすDIYアイデア

ストウデン・イメージ

カラーボックスの内部空間をさらに効率よく活用したいと考える場合、棚板を増設する方法はおすすめです。縦方向の空間を細かく仕切ることで、スペース全体を無駄なく使えるようになります。この工夫によって、雑貨や書籍などさまざまなアイテムを分類して収納でき、取り出すときの手間も減ります。

例えば、100円ショップやホームセンターなどで販売されている薄板や木材を使用すれば、比較的手軽にカスタマイズが可能です。実際、ダイソーやセリアでは400×200mmサイズの板材が手に入ることもあります。自宅のカラーボックスの内寸に合わせてカットし、L字金具や専用のダボを用いて取り付ければ、安定感のある棚板を自作することができます。特別な技術がなくても、基本的な道具が揃っていれば短時間で作業を終えることができるのも魅力です。

ただし、棚板として100円ショップの桐板など軽量素材を使う場合は、強度に不安があることもあります。収納する物の重さに応じて、厚みのある合板や補強材の使用も検討しましょう。

また、ニトリでは追加用の棚板が販売されており、専用のダボと組み合わせて使えば、より高い安定性が期待できます。既製品を活用することで、DIYに不慣れな方でも安心して取り組むことが可能です。

棚板の取り付け位置を自由に調整できるよう工夫すれば、収納したいアイテムの高さに合わせた柔軟なレイアウトが実現します。高さのあるボトルやファイル、反対に細かい文房具や衣類など、それぞれに最適なスペースを設けることで、より実用的な収納空間になります。

棚板を増やすという小さな工夫が、収納力と利便性を大きく向上させる結果につながります。見た目の整頓効果だけでなく、日常的な使いやすさにも直結する、実用的で満足度の高いアレンジ方法です。

横置きでカラーボックスを重ねるコツ

ニトリ・公式

カラーボックスを横置きで重ねる際には、安定感をしっかり確保するための工夫がとても重要です。単に上に乗せるだけでは、わずかな振動や衝撃でズレてしまうことがあり、そのままでは転倒や落下といったリスクにつながる可能性があるからです。特に子どもがいる家庭やペットのいる空間では、思わぬ事故につながる恐れもあるため、注意が必要です。

これを防ぐためには、耐震マットや滑り止めシートなど、すべりを抑えるアイテムを使うことが効果的です。たとえば、上下段の接点となる面にゲル状の耐震マットを挟み込むことで、摩擦力が増し、カラーボックスが簡単に動かなくなります。実際、100円ショップやホームセンターで販売されている耐震マットの中には、1枚あたり約15kgの耐荷重を持つものもあり、4枚使用すれば合計で60kg程度の重量に耐えられる設計となっています。透明な素材で目立ちにくく、貼ってはがせるタイプも多いため、設置後の微調整や移動にも便利です。

また、複数段で使用する場合には、できるだけ上下段のサイズを合わせて、荷重が均等に分散されるように設置することも大切です。こうした配慮をすることで、見た目にもスッキリとした一体感が生まれ、レイアウト全体が整って見えるようになります。

耐震マットの効果は設置面の材質や状態によって左右されることがあります。表面にホコリや油分が残っていると粘着力が落ちるため、設置前に拭き取りを行うなど、適切な準備を行うことが重要です。また、地震などの強い揺れが発生した場合には、耐震マットのみで完全な転倒防止は難しいこともあるため、必要に応じて他の固定手段と併用するのが理想です。

このように、重ね置きを行う際はただ積むだけではなく、安定性と安全性を両立するためのひと手間が非常に大きな違いを生みます。安心して長く使える収納を実現するためにも、ぜひこうした工夫を取り入れてみてください。

引き出し収納にする方法

ニトリ・公式

引き出し収納にすると、中身が見えず整然とした印象になります。引き出しが収納物を隠す役割を果たすためであり、視覚的なノイズを軽減し、空間に統一感をもたらします。特にリビングや玄関など、来客の目に触れる場所に設置する場合、見た目の美しさが求められるため、引き出し式の収納はとても有効です。

実際に、カラーボックス用の引き出しはニトリや100円ショップ、さらには無印良品などでも簡単に手に入れることができます。ニトリの「連結Nカラボ用引出し」は、たて型ハーフが799円、レギュラータイプが999円で販売されており、専用の引き出しレール(2本組)も購入可能です。無印良品の「ポリプロピレン引き出し」シリーズも人気があり、カラーボックスにぴったり収まるサイズで販売されています。

素材やデザインも多様で、部屋の雰囲気や用途に合わせて選べるのが魅力です。例えば、不織布製のボックスは軽くて扱いやすく、衣類やおもちゃなどの収納に適しています。一方で、プラスチックの引き出しユニットは丈夫で型崩れしにくいため、文房具や日用品の整理に向いています。収納するアイテムの重さや頻度に応じて、適した素材を選ぶことがポイントです。

また、引き出しを使用することで、収納物を一目で確認しやすくなるというメリットもあります。ラベリングや色分けを行えば、家族全員が中身をすぐに把握できるため、探し物の手間が減り、日常の動線もスムーズになります。さらに、引き出しは取り外して持ち運びができるため、掃除や模様替えの際にも便利です。

引き出し収納は単に物を隠すだけでなく、空間全体を整え、使いやすさを向上させる効果があります。価格帯や設置方法も幅広く、手軽に取り入れられるため、カラーボックスを使った収納をさらに快適にする方法として、引き出しユニットの活用をぜひ検討してみてください。

カラーボックスに仕切りを設ける工夫

ニトリ・公式

カラーボックス内に仕切りを追加することで、収納アイテムを種類別に分けて整理でき、見た目も使い勝手も格段に向上します。仕切りを設ける主な理由は、カラーボックスの中が散らかりにくくなり、物の位置を把握しやすくなるからです。特に細かいアイテムや仕分けが必要な物を収納する場合、仕切りがあることで収納全体が使いやすくなります。

例えば、突っ張り棒をボックス内に横向きに渡すだけでも、簡単な区切りになります。100円ショップなどで手に入る細めの突っ張り棒は、軽いものの仕切りとして活用できますが、設置時には棒の長さと圧着力に注意が必要です。長さに余裕がありすぎると固定が不安定になり、ズレやすくなるため、内寸に合ったサイズを選ぶようにしましょう。

さらに、プラダン(プラスチックダンボール)を使って好きなサイズにカットし、縦横自由に仕切ることで、より細かく分類した収納が可能です。ホームセンターでは、90cm×90cm厚さ0.4cmのプラダンが約518円、90cm×180cm厚さ0.3cmの養生用プラダンが約178円で販売されている例もあり、手軽に購入できます。厚みのあるプラダンはしっかりとした仕切りになり、軽量で加工しやすいためDIYに向いていますが、あまりに薄いタイプは重たい物の仕切りには適さない場合もあるため、用途に合わせて選ぶことが大切です。

また、仕切りの材質や色を変えることで、見た目のアクセントにもなり、デザイン性をプラスすることもできます。例えば、白や黒のプラダンを交互に使ったり、木目調のシートを貼って統一感を出したりすることで、収納スペースがより魅力的になります。

仕切りがあることで収納物が動きにくくなり、取り出す際に他の物が崩れてしまうリスクも減らせます。これにより、ストレスなく物を出し入れできるようになり、日常使いにも非常に便利です。たとえば、文房具や化粧品、工具やキッチン小物など、用途別に収納する際にこの工夫は特に役立ちます。

カラーボックスに仕切りを取り付けることは、見た目の整理整頓だけでなく、機能性の面でも大きな効果をもたらします。DIY初心者でも手軽に取り組める方法ですので、ぜひ一度試してみる価値があります。

扉付きで目隠し収納に

ニトリ・公式

扉を取り付けることで、生活感を抑えたスッキリと整った印象の収納に仕上がります。これは、オープンな状態だと収納物が丸見えになり、どうしてもごちゃついた印象を与えてしまうためです。特にリビングやダイニング、玄関など目につきやすい場所では、見た目の印象が空間全体の雰囲気に大きく影響します。

例えば、ニトリの「連結できるNカラボ」シリーズには扉付きのタイプがあり、2段扉付きモデルは税込2,190円、3段扉付きは2,490円で販売されています。専用のパーツを使えば見た目も統一され、簡単に取り付け可能です。また、部品が手に入りにくい場合は、回転ピンやヒンジ部品などをメルカリなどのフリマサイトで購入することもできます。公式の部品注文については、ニトリ店舗での確認が必要となる場合もあります。

もし専用パーツが入手できない場合でも、布やカーテンを活用して目隠し代用とする方法も手軽で人気です。100円ショップで購入できる突っ張り棒やマジックテープを使って、布を取り付ければ簡易的な扉のように設置できます。ただし、マジックテープや両面テープを使用する際は、設置面を脱脂してから貼ることで粘着力を維持しやすくなります。

さらに、扉やカーテンを付けることで、収納物へのほこりの侵入を防ぐことができ、掃除の頻度を減らせるという機能的なメリットもあります。特に頻繁に開閉しない収納部分においては、このような目隠しが大きな役割を果たします。

このようなアレンジを加えることで、カラーボックスの雰囲気が一気に変わり、まるで既製品の家具のような見た目に仕上がります。収納力と見た目の両方を重視したい方にとって、扉付きの目隠し収納はぜひ取り入れたいアイデアのひとつです。

2段に重ねたときの耐荷重について

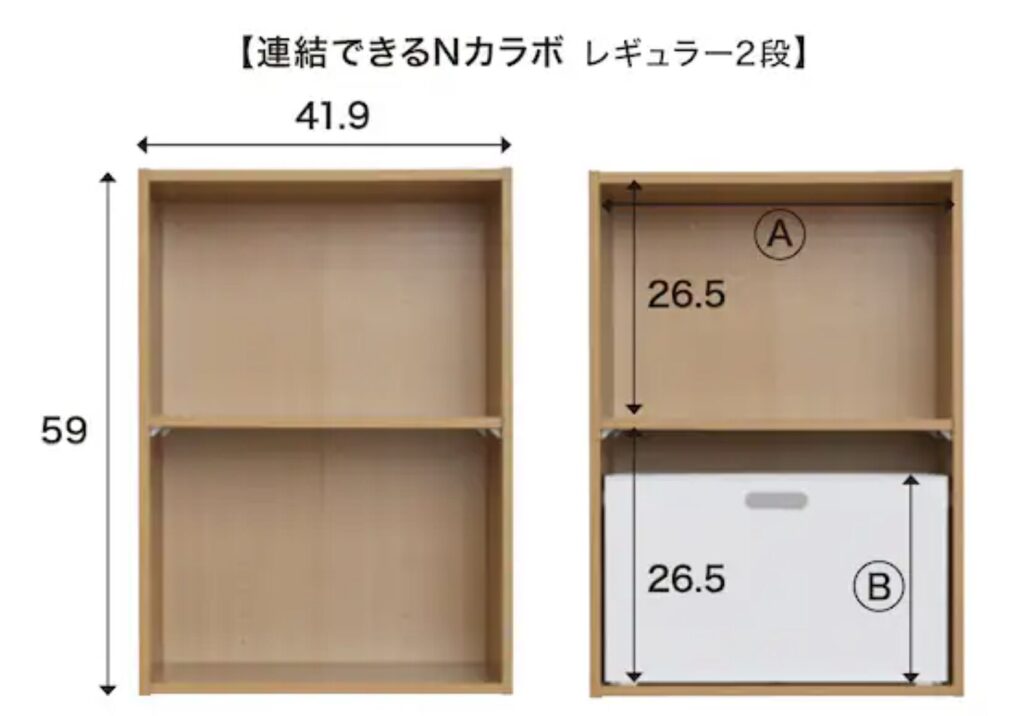

ストウデン・イメージ

2段にカラーボックスを重ねて使う場合には、まず耐荷重の確認が不可欠です。なぜなら、耐荷重を超えてしまうと、本体の破損だけでなく、思わぬ転倒による事故や収納物の落下につながる危険性があるからです。特に上段に重い物を載せてしまうと重心が高くなり、バランスが崩れやすくなるため、設置時には十分な注意が必要です。

こうした問題を回避するためにおすすめなのが、ニトリで販売されている「連結できるNカラボ」シリーズです。このシリーズは、もともと横置きでは2段重ねを想定して設計されており、対応したジョイントパーツを使えば簡単に固定できる仕様になっています。

ニトリの公式情報によれば、棚板の耐荷重はネジ固定時で約20kg、ダボ固定時で約10kgとされており、横置き2段重ね時の耐荷重内で安全に使用することが推奨されています。収納するアイテムの重さをあらかじめ確認してから配置することが、安全性を高めるポイントとなります。

具体的な使い方としては、上段にはタオルや衣類、紙類などの比較的軽いアイテムを収納し、下段には本や家電、小型の収納ボックスといった重みのあるものを配置すると、重心が下がって安定感が増します。また、床が柔らかい場所やカーペットの上に設置する場合には、滑り止めマットや耐震ジェルを敷くことでさらなる安全性が確保できます。100円ショップなどで販売されている耐震ジェルは、1枚あたり約15kgの耐荷重がある製品もあり、用途に応じて選べます。

さらに、より高い耐荷重が求められる場合には、アイリスオーヤマの「CX-3」シリーズも選択肢となります。この製品は棚板1枚あたりの耐荷重が約30kg、全体で約80kgとされており、重量のある収納にも対応可能です。

このように、2段重ねのカラーボックスを安全に活用するには製品の特性を理解した上で、正しい重ね方や配置の工夫を行うことが重要です。ちょっとした配慮を加えることで、安心して長く使える収納スペースが実現します。

ニトリのカラーボックスを横置きに重ねる。引き出しや収納は?

ストウデン・イメージ

- インナーボックスで見せない整理収納

- 100均アイテムで簡単に固定する方法

- 3段重ねでも安全に活用できる?

- 横置きカラーボックスのシンデレラフィット

- 重ねて使う場合の固定と安定化のコツとは

インナーボックスで見せない整理収納

ニトリ・公式

インナーボックスを活用すれば、収納物を見せずにスッキリと整理することができ、部屋全体の印象も整います。ボックスの中に収納物を隠すことで視界がすっきりし、雑然とした印象を防げるためです。とくにカラフルなパッケージの小物や書類などをそのまま置くと、どうしても見た目がごちゃついてしまいますが、インナーボックスを使えばそれを効果的にカバーできます。

例えば、ニトリの「Nインボックス」シリーズは、レギュラー・ハーフ・たて型ハーフなどのサイズが揃っており、価格は399円〜599円(税込)程度で購入可能です。無印良品では「やわらかポリエチレンケース」や「ポリプロピレン収納ボックス」など、カラーボックスにぴったり合うアイテムが人気で、価格帯は790円〜1,290円程度となっています。こうした製品を活用することで、カラーボックスと“シンデレラフィット”する収納を実現できます。

柔らかい布製のボックスは軽量で扱いやすく、衣類やタオルの収納に適しています。一方、プラスチック製のボックスは型崩れしにくく、書類や雑貨など重めのアイテムの整理に最適です。収納する物の特性に応じて、素材を使い分けることが整理効率の向上につながります。

さらに、インナーボックスは引き出しのようにも使えるため、使いたい物をすぐに取り出せる実用性があります。ボックスの前面にラベルを貼ったり、色で分類したりすることで、家族の持ち物も視覚的に整理でき、探し物の時間短縮にもつながります。また、ボックスごとに用途を明確に分けておけば、模様替えや収納の見直しにも柔軟に対応できる点もメリットです。

このように、インナーボックスを上手に取り入れることで、見た目も中身も整理された、使いやすく整った収納空間が実現します。限られたスペースを有効活用したい方や、見た目の統一感を重視する方にとって、非常に効果的なアイテムといえるでしょう。

100均アイテムで簡単に固定する方法

ストウデン・イメージ

固定方法として最も手軽で取り入れやすいのが、100円ショップのアイテムを活用する方法です。専用の工具や高価なパーツを用意する必要がなく、手軽に安全対策を行える点にあります。コストを抑えながらも、十分な効果を発揮できるのが魅力です。

例えば、耐震ジェルマットは柔軟性のある素材でできており、上下段の接触面に敷くだけで滑りを防ぎ、ズレを抑える効果があります。さらに、厚さやサイズもさまざまに揃っているため、カラーボックスの形状や設置場所に応じて選ぶことができます。また、透明なタイプを選べば、外観に影響せずに使えるため、インテリアの邪魔になりません。

強力両面テープも非常に便利なアイテムです。固定したい面に貼って押し付けるだけで密着力を発揮し、動きやすいカラーボックスをしっかりと接着できます。粘着力が高いため、頻繁に動かす予定がない箇所には特に効果的です。さらに、両面テープは木材やプラスチックなど、さまざまな素材に対応している点も利便性を高めています。

このように、100均のアイテムを上手に使えば、時間や手間をかけずに、安心感のある固定が実現できます。設置後のぐらつきが気になる方や、工具を使いたくない方にとって、非常に有効な選択肢となるでしょう。

3段重ねでも安全に活用できる?

ストウデン・イメージ

3段重ねも実現可能ですが、その場合にはより一層安定性を高めるための工夫が求められます。段数を重ねるごとに重心が高くなり、少しの揺れや衝撃でもバランスを崩して転倒する危険性が高まるからです。特に、地震などの突発的な揺れや、子どもが触ったり寄りかかったりする状況では、安定感が非常に重要になります。

なお、メーカーによっては3段重ねの使用を推奨していない場合もあります。たとえばニトリの「連結できるNカラボ」シリーズでは、前述の通り公式サイトで横置き時は2段重ねまでを想定した設計となっており、それ以上の積み重ねは耐荷重を超える可能性があるため注意が必要です。

このようなリスクを防ぐために有効なのが、L字金具を使ってカラーボックスの背面を壁にしっかりと固定する方法です。壁の構造に応じてネジやアンカーを使い分けることで、より確実に固定することができます。また、突っ張り棒を天井まで伸ばして設置すれば、縦方向への揺れにも強くなり、さらなる安定感が得られます。天井との接点にはクッション材を挟むと、傷を防ぎながらしっかりと固定できるのもポイントです。

加えて、カラーボックスの下に滑り止めマットを敷くことで、床との接触面を安定させることも効果的です。こうした多重の固定手段を併用すれば、3段重ねであっても安心して使用できる環境を整えることが可能です。

段数を増やすほどに求められるのが“安全性”です。見た目のスタイリッシュさを保ちながら、安定した構造を実現するためには、事前の準備と工夫が大切です。丁寧に固定を行えば、3段重ねのカラーボックスも機能的かつ安全な収納家具として活用できるでしょう。

さらに安全性を高めるため、東京消防庁が公開している家具の転倒防止に関するガイドラインもご参考ください。特に地震多発地域での家具の固定方法や使用上の注意点が詳述されています。

(参考:東京消防庁「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック」)

横置きカラーボックスのシンデレラフィット

ストウデン・イメージ

横置きしたカラーボックスにぴったり合う収納アイテムを活用することで、整理整頓の効率が格段に向上します。これは、空間の無駄をなくし、統一感のある見た目を実現できるためです。カラーボックスは規格が比較的統一されているため、専用の収納用品を選ぶことで、隙間のない美しいレイアウトが作れます。

例えば、前述のインナーボックスや専用の引き出しユニットを選べば、ボックス内にすっきりと収まり、出し入れもスムーズです。まさに“シンデレラフィット”と呼べるフィット感で、使うたびにストレスのない収納体験が得られます。また、こうしたピッタリサイズの収納アイテムは、奥行きや幅がきちんと揃っているため、上に別の収納アイテムを積み重ねる場合にも安定感があり、見た目も整います。

さらに、用途に応じて素材や構造を選べば、使い勝手も向上します。布製のボックスは軽くて柔らかく、衣類やタオルなどに適していますし、プラスチック製や紙製のタイプは、形が崩れにくいため書類や雑貨の整理に向いています。また、前面にラベルスペースがあるタイプを選べば、中身を明確に分類でき、使うたびに迷うことが減ります。

カラーボックスのサイズや用途に合ったアイテムを選ぶことで、整理がしやすくなるだけでなく、収納スペース全体の完成度がぐっと高まります。快適で美しい収納を目指すなら、ピタリと合う“シンデレラフィット”の収納アイテムの導入が非常に効果的です。

重ねて使う場合の固定と安定化のコツとは

ストウデン・イメージ

カラーボックスを重ねて使う際には、ズレや転倒を防ぐための固定が極めて重要です。日々の生活の中で安心して使用するために、安全性をしっかりと確保する必要があるからです。特に、上段のボックスに物を収納した場合や、小さな子どもやペットがいる家庭では、思わぬ事故を防ぐためにも確実な固定が欠かせません。

対策としてまず挙げられるのが、連結金具を使用する方法です。これは上下のカラーボックスを金具でしっかりと固定するもので、比較的簡単な工具で設置が可能です。金具を用いることで、ボックス同士がズレるのを防ぎ、耐久性のある収納が完成します。

また、耐震マットを使うのも効果的です。ゲル状の耐震マットは設置面に貼るだけで滑り止めとして機能し、地震や日常の振動から家具の転倒を防ぎます。サイズや厚みもさまざまで、ボックスの形状に応じた選択が可能です。

さらに、家具転倒防止板を壁面とカラーボックスの間に挟むことで、より確実な固定が可能になります。この防止板は、地震対策としても広く使われており、強い揺れがあった場合でも家具の倒壊を防ぐ補助的な役割を果たします。

これらの方法を一つだけでなく組み合わせて使用することで、より高い安定性と安全性を確保できます。例えば、連結金具と耐震マットを併用し、さらに壁面との接地部分に家具転倒防止板を追加することで、重ね使いでもぐらつきのない堅牢な収納が完成します。

カラーボックスを重ねる際には、見た目の美しさだけでなく、安全で安心して使い続けられる工夫を取り入れることが大切です。

おもちゃ入れダイソーとセリアのやつで、普通のカラーボックスを横にしてプチDIYして完成した!! pic.twitter.com/eUaYTETlsd

— さよ (@s08giy) May 17, 2025

総括:ニトリのカラーボックスを横置きで重ねる。固定方法や引き出し収納。

最後に記事のポイントをまとめます。

- 棚板を追加することで縦スペースを細かく区切って収納力を向上できる

- ダイソーやセリアの木板を活用すれば手軽に棚を自作できる

- 強度が必要な場合はニトリの追加棚板や合板を選ぶとよい

- 横置きで重ねる場合は耐震マットを挟んでズレ防止を図る

- 設置面を拭き取ることで耐震マットの粘着効果が安定する

- 引き出し収納を使えば見た目が整い生活感を抑えられる

- ニトリや無印良品で適合サイズの引き出しユニットを購入できる

- 仕切りをつけることで小物の分類収納がしやすくなる

- プラダンや突っ張り棒で自由に仕切りを作成できる

- 扉付きモデルに変更すれば中身を隠してホコリの侵入も防げる

- 2段重ねは耐荷重を守れば安全に使える設計となっている

- 重い物は下段、軽い物は上段にすることで安定性が増す

- 100均の耐震ジェルや両面テープで工具不要の固定が可能

- 3段重ねする場合はL字金具や突っ張り棒で壁や天井に固定すべき

- シンデレラフィットの収納用品を選ぶことで美しい見た目と高い実用性が両立できる